はじめに

「鬼」という、すこしドキッとする名前とは裏腹に、口にすれば誰もがほっとするような、素朴で優しい甘さ。

それが、愛知県を中心とした東海地方で古くから愛され続ける郷土菓子「鬼まんじゅう」です。

ごつごつとした見た目からは想像もつかない、心温まる味わいで多くの人々を魅了してきたこのお菓子。

しかし、地元では当たり前のように親しまれている一方で、「実は東海地方だけのローカルフードだったなんて知らなかった」という声も少なくありません。

この記事では、そんな鬼まんじゅうの謎めいた名前に隠された歴史から、ご家庭で楽しめる美味しい作り方、そして全国のよく似たお菓子との違いまで、あらゆる角度からその魅力をご紹介していきたいと思います

鬼まんじゅうの基本

鬼まんじゅうをまだ食べたことがない方のために、まずはその基本的な特徴をご紹介します。

このお菓子の魅力は、見た目、味、そして食感という三つの要素が絶妙に調和している点にあります。

【見た目】名前の由来にもなった「ごつごつ感」

鬼まんじゅうの最大の特徴は、なんといってもその見た目です。

生地から角切りのさつまいもがごろごろと顔を出し、表面がごつごつとしています。

この荒々しい姿が、後述する「鬼」という名前の由来にもなりました。

さつまいもの皮をむかずに使うお店も多く、その場合は皮の赤色が彩りのアクセントとなり、食感にも変化を与えます。

生地の表面は蒸しあげることでツヤツヤとした光沢を帯び、素朴さの中に独特の存在感を放っています。

【味】さつまいも本来の「素朴で懐かしい甘さ」

主な材料は、さつまいも、小麦粉、砂糖という非常にシンプルな構成です。

そのため、味わいは素材の持ち味、特にさつまいも本来の自然な甘さが主役となります。

派手さはありませんが、どこか懐かしく、心にじんわりと染み渡るような優しい甘みが特徴です。

戦中戦後の食糧難の時代には、お米の代わりとしても食べられていたという歴史的背景もあり、多くの人にとって「おふくろの味」や「おばあちゃんの思い出の味」として記憶されています。

【食感】「もっちり」生地と「ほっくり」芋の共演

鬼まんじゅうの食感を語る上で欠かせないのが、「もっちり」というキーワードです。

一般的な蒸しパンがベーキングパウダーなどの膨張剤を使って「ふわふわ」に仕上げるのに対し、伝統的な鬼まんじゅうは膨張剤を加えないため、ういろうにも似た、粘り気のある独特のもっちりとした食感が生まれます。

このもっちりとした生地と、中にごろごろと入った歯ごたえのある「ほっくり」としたさつまいもの食感の対比が、鬼まんじゅうならではの美味しさの秘密なのです。

この食感こそが、鬼まんじゅうを単なる「さつまいも入り蒸しパン」とは一線を画す存在にしています。

伝統的な製法では、膨張剤に頼らず、小麦粉と砂糖、そしてさつまいもから出る水分だけで生地を作ることで、この独特の密度と弾力が生まれます。

この製法から生まれる食感の違いこそが、鬼まんじゅうのアイデンティティそのものと言えるでしょう。

なぜ「鬼」の名が?気になる名前の由来と歴史

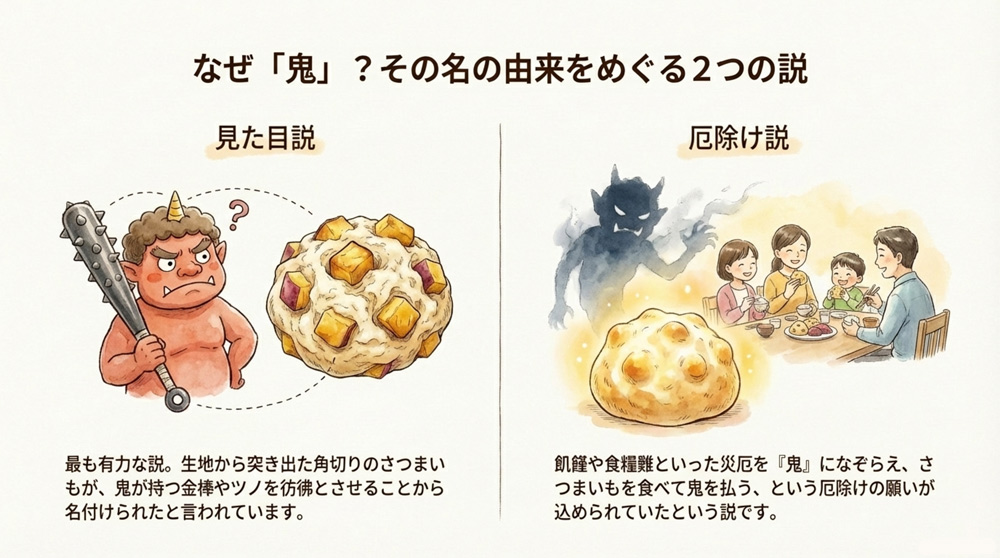

多くの人が最初に疑問に思うのが、「なぜこんなに優しいお菓子に『鬼』という名前がついているのか?」ということでしょう。

その由来には諸説あり、鬼まんじゅうが歩んしてきた歴史と深く関わっています。

【有力説】見た目が「鬼の金棒」や「ツノ」に見えるから

最も広く知られている説は、そのごつごつとした見た目から連想されたというものです。

生地から突き出た角切りのさつまいもが、鬼が持つ金棒や、鬼のツノを彷彿とさせることから「鬼まんじゅう」と呼ばれるようになったと言われています。

シンプルで分かりやすく、多くの人が納得する説です。

【もう一つの説】災厄(鬼)を払う「厄除け」の願い

もう一つ、興味深い説があります。

それは、飢饉や食糧難といった災厄を「鬼」になぞらえ、当時手に入りやすかったさつまいもを食べることでその鬼を追い払う、という厄除けの願いが込められていた、というものです。

厳しい時代を生き抜くための人々の強い思いが、この力強い名前に託されたのかもしれません。

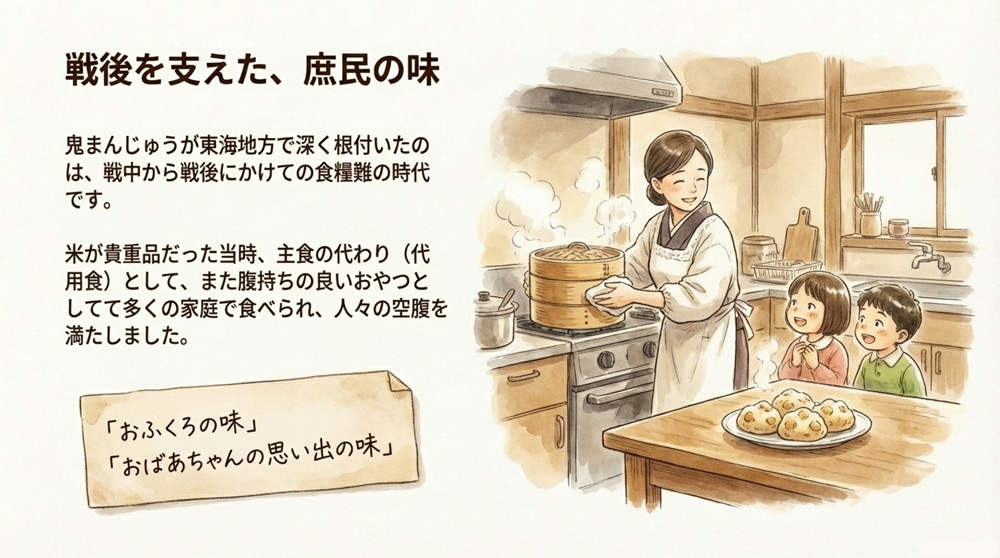

発祥は江戸時代?戦後に広まった庶民の味

鬼まんじゅうの正確な発祥時期や場所を記した資料は残っていません。

一説には、さつまいもが庶民の嗜好品として広まった江戸時代後期にはすでに存在したとも言われています。

しかし、鬼まんじゅうが東海地方の食文化として深く根付いたのは、間違いなく戦中から戦後にかけての食糧難の時代です。

米が貴重品だった当時、比較的安価で手に入りやすかったさつまいもと小麦粉で作る鬼まんじゅうは、主食の代わり(代用食)として、また、腹持ちの良いおやつとして多くの家庭で食べられ、人々の空腹を満たしました。

この背景から、年配の方の中には、鬼まんじゅうを見ると辛かった時代を思い出してしまうため、今でも苦手だという方もいらっしゃいます。

単なる「懐かしい味」という言葉だけでは片付けられない、人々の記憶と深く結びついたお菓子なのです。

ちなみに、昭和30年代に名古屋市の「山田餅本店」が、鬼の怖いイメージを払拭しようと「芋まんじゅう」という名で販売したことがあったそうです。

しかし、客は皆「鬼まんじゅうをください」と注文するため、結局すぐに元の名前に戻したという逸話が残っています。(参照:Wikipedia「鬼まんじゅう」)

この出来事は、単に見た目を表すだけでなく、戦後の困難な時代を乗り越えたという人々の共通体験の象徴として、「鬼まんじゅう」という名前がいかに強く地域に根付いていたかを物語っているのだと思います。

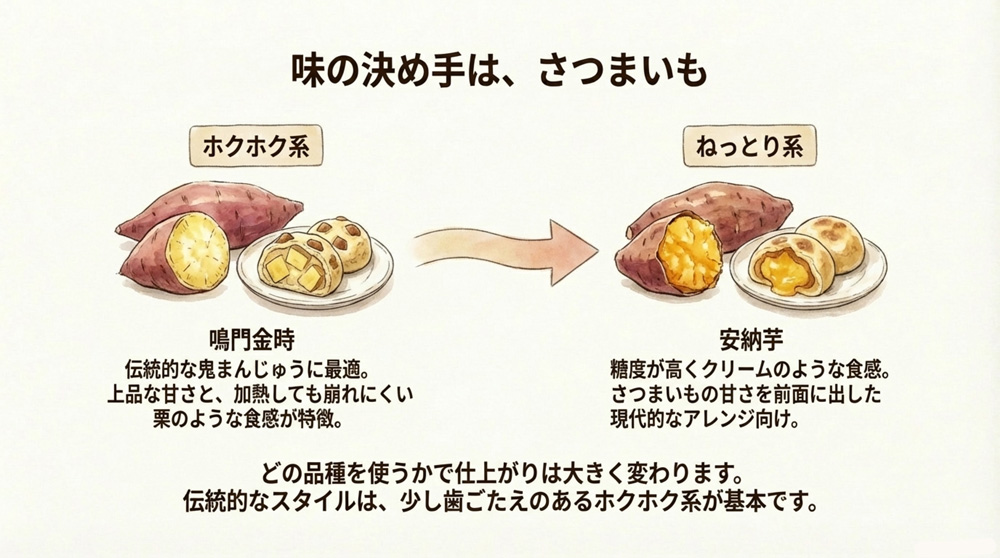

鬼まんじゅうの主役!さつまいも品種による味の違い

鬼まんじゅうの味と食感を決定づける最も重要な要素は、主役であるさつまいもです。

どの品種を使うかによって、仕上がりは大きく変わります。

伝統を重んじる老舗の職人によれば、鬼まんじゅうに最適なのは、栗のように「ほこっ」とした、少し歯ごたえのある食感を持つ品種だと言います。

伝統的な鬼まんじゅうを目指すなら、徳島県産の「鳴門金時」が最適とされています。

鳴門金時は、上品な甘さと加熱しても崩れにくいホクホクとした食感が特徴で、素朴な鬼まんじゅうの味わいと非常によく合います。

関東で主流の「紅あずま」も、同様にホクホク系の代表格で、良い選択肢と言えるでしょう。

もちろん、これはあくまで伝統的なスタイルを追求した場合の話です。

現代では、「安納芋」のような糖度の高い品種を使い、さつまいもの甘さを前面に出した新しいタイプの鬼まんじゅうも人気があります。

ご家庭で作る際は、ぜひ色々な品種で試してみて、自分好みの味を見つけるのも楽しいでしょう。

表1:鬼まんじゅう向け さつまいも品種比較

| 品種 | 食感タイプ | 加熱後の特徴 | 鬼まんじゅうとの相性 |

| 鳴門金時 | ホクホク系 | 形が崩れにくく、栗のような食感。上品な甘さ。 | ◎(伝統的な鬼まんじゅうに最適) |

| 紅あずま | ホクホク系 | 粉質でホクホク感が強い。昔ながらの焼き芋のような素朴な甘さ。 | ◎(伝統的な鬼まんじゅうに好適) |

| 紅はるか | ねっとり系 | 水分が多く、加熱すると非常になめらかで甘みが強い。 | △(現代的なアレンジ向け。食感は柔らかくなる) |

| 安納芋 | ねっとり系 | 粘質で水分が多く、クリームのような食感。糖度が非常に高い。 | △(さつまいもの甘さを楽しむ現代風アレンジに) |

| シルクスイート | しっとり系 | 絹のようになめらかな舌触り。上品な甘さ。 | △(紅はるか同様、柔らかい仕上がりになる) |

いきなり団子・石垣まんじゅうとの違いは?

さつまいもと小麦粉を使った素朴な蒸し菓子は、実は日本全国に存在します。

ここでは、鬼まんじゅうとよく似ている代表的な郷土菓子との違いを明確にしてみましょう。

熊本県の「いきなり団子」との違い

鬼まんじゅうと最もよく比較されるのが、熊本県の郷土菓子「いきなり団子」です。(※いきなり団子に関しましては『いきなり団子とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

- 共通点: さつまいもと小麦粉の生地を使った蒸し菓子である点。

- 決定的な違い①(あんこの有無): いきなり団子は、輪切りのさつまいもを小麦粉生地で包んで蒸す熊本の郷土おやつです。近年は小豆あん入りが主流です(※もともとはあんなしで作られていた時期もあり、地域や店によってバリエーションがあります。)一方、鬼まんじゅうにはあんこは入りません。

- 決定的な違い②(さつまいもの形): いきなり団子は、厚い輪切りのさつまいもをそのまま使います。鬼まんじゅうは角切りです。

(※「いきなり団子」に関しましては『「いきなり団子」とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

大分県「石垣もち」神奈川県「石垣団子」との違い

名前の由来がよく似ているのが、大分県の「石垣もち」や神奈川県の「石垣団子」です。

- 共通点: 生地からさつまいもがごつごつと見える様子を「石垣」に見立てたという名前の由来が同じです。角切りのさつまいもを使い、あんこが入らない点も共通しています。

- 主な違い(生地の食感): 「石垣もち」は地域によって似た名前の郷土菓子があり、材料や食感が少しずつ異なります。たとえば大分の「石垣もち」は、小麦粉とさつまいもを中心にした素朴な材料で、噛み応えのある生地が特徴と紹介されています。一方、別地域にはベーキングパウダーを使う「石垣団子」もあるため、レシピや呼び名は地域差がある点に注意すると分かりやすいです。愛知の伝統的な「ベタ系」のもっちりとした食感とは異なります。

(※「石垣もち」に関しましては『「石垣もち」とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

表2:鬼まんじゅうと全国のそっくり和菓子 比較

| 名称 | 主な地域 | さつまいもの形 | あんこの有無 | 生地の主な食感 |

| 鬼まんじゅう | 愛知県など東海地方 | 角切り | 無し | もっちり(伝統的) or ふんわり |

| いきなり団子 | 熊本県 | 輪切り | 有り | もちもち |

| 石垣団子・石垣もち | 神奈川県・大分県 | 角切り | 無し | ふんわり |

おうちで挑戦!基本からアレンジまで鬼まんじゅうレシピ

鬼まんじゅうの魅力は、なんといっても家庭で手軽に作れることです。

ここでは、基本のレシピから簡単なアレンジまで、3つの作り方をご紹介します。

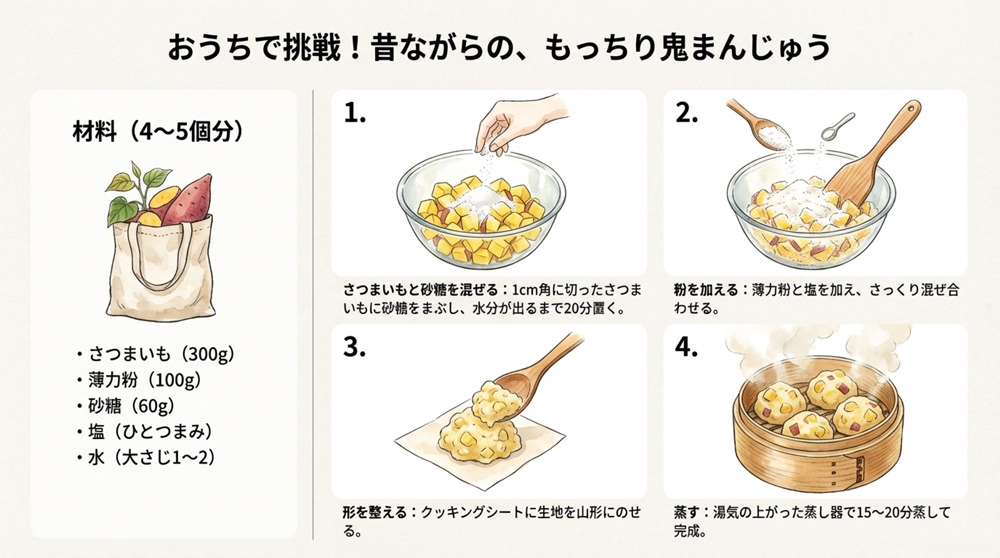

昔ながらのもっちり基本レシピ(蒸し器使用)

お店のような、もっちりとした伝統的な食感を目指すレシピです。

材料(4〜5個分)

- さつまいも:中1本(約300g)

- 薄力粉:100g

- 砂糖:60g

- 塩:ひとつまみ

- 水:大さじ1〜2(調整用)

作り方

- さつまいもは皮をむき(お好みで皮付きでも可)、1cm角に切って水に5分ほどさらします。

- 水気をしっかり切ったさつまいもをボウルに入れ、砂糖をまぶしてよく混ぜ、そのまま20〜30分置きます。さつまいもから水分(シロップ)が出てきます。

- 2のボウルに薄力粉と塩を加え、ゴムベラでさっくりと混ぜ合わせます。この時、さつまいもから出た水分で生地をまとめます。粉っぽさが残るようであれば、水を少しずつ加えて調整してください。

- 蒸し器に湯を沸かしておきます。

- クッキングシートを10cm四方に切り、その上に生地をスプーンなどで山形に4〜5等分してのせます。

- 湯気の上がった蒸し器に並べ、中火で15〜20分蒸します。竹串を刺して、生の生地がついてこなければ完成です。

ふんわり食感!ベーキングパウダー活用レシピ

岐阜の「フカ系」のような、蒸しパンに近いふんわり食感に仕上がるレシピです。

材料(4〜5個分)

- さつまいも:中1本(約250g)

- 薄力粉:100g

- ベーキングパウダー:小さじ1

- 砂糖:50g

- 水(または牛乳):80ml

作り方

- さつまいもは1cm角に切り、水にさらしておきます。

- ボウルに薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるい入れ、砂糖を加えて混ぜます。

- 2に水(または牛乳)を少しずつ加えながら混ぜ、なめらかな生地を作ります。

- 水気を切ったさつまいもを生地に加え、混ぜ合わせます。

- 基本レシピと同様に、クッキングシートにのせて蒸し器で15分ほど蒸したら完成です 31。

もっと手軽に!フライパンや電子レンジで作る方法

蒸し器がなくても大丈夫!ご家庭にある調理器具で簡単に作れます。

フライパンで作る場合

- 上記のいずれかのレシピで生地を作ります。

- 深めのフライパンに1〜2cmほどの高さまで水を入れ、沸騰させます。

- フライパンの底に平らな耐熱皿を置き、その上に生地をのせたクッキングシートを並べます。

- フライパンに蓋をして、中火で15〜20分蒸します。途中、水がなくなったらお湯を足してください。蓋についた水滴がまんじゅうに落ちないよう、蓋を布巾で包むとよりきれいに仕上がります。

電子レンジで作る場合

- 「ふんわり食感レシピ」の生地を作ります。

- 耐熱性のシリコンカップなどに生地を入れます。

- ふんわりとラップをかけ、電子レンジ(500W)で4〜5分加熱します。竹串を刺して火の通りを確認し、足りなければ30秒ずつ追加で加熱してください。

美味しく食べるためのワンポイント

出来立ての温かい鬼まんじゅうはもちろん絶品ですが、冷めても美味しくいただけます。

もし冷めたものを温め直す場合は、ラップをかけて電子レンジで20〜30秒ほど加熱すると、蒸したてのようなもっちり感が復活しますよ。

また、水と混ぜるだけで簡単に生地が作れる「鬼まんじゅうミックス」も市販されており、手作りに挑戦したい方におすすめです。

ただし、オンラインで「鬼まんじゅう」と検索すると、人気アニメのキャラクターグッズなどが多く表示されることもあるため、「鬼まんじゅう 冷凍」や「鬼まんじゅう 名古屋 通販」といったキーワードで探すと、お目当ての商品が見つかりやすいでしょう。

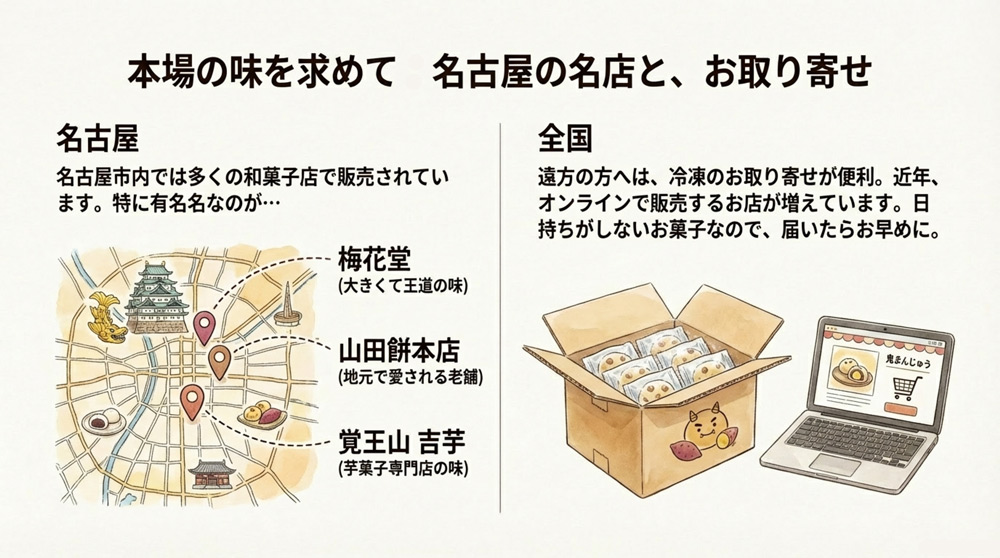

どこで買える?名古屋の有名店からお取り寄せまで

鬼まんじゅうを実際に食べてみたくなった方のために、購入できる場所をご紹介します。

鬼まんじゅうの聖地・名古屋の名店

愛知県内、特に名古屋市では、多くの和菓子店やスーパー、デパ地下などで鬼まんじゅうが販売されています。

その中でも、特に有名で多くのファンを持つお店がいくつかあります。

梅花堂:他店より一回り大きく、さつまいもがごろごろと入った圧倒的な存在感。「これぞ鬼まんじゅう」という王道の味です。

山田餅本店:瑞穂区にある老舗。甘みがしっかりしており、地元で長く愛される味です。

覚王山 吉芋:芋菓子専門店ならではの、さつまいもの美味しさを引き出した鬼まんじゅうが人気です。

小ざくらや一清:上品な味わいと美しい形で知られる名店。季節の和菓子と共に楽しめます。

全国の方向け!お取り寄せ・通販情報

東海地方以外にお住まいの方でも、鬼まんじゅうを楽しむ方法があります。

近年では、冷凍された鬼まんじゅうをオンラインショップで販売するお店が増えてきました。

例えば愛知県春日井市の和菓子店「春日井よし乃」では、鬼まんじゅう8個入りの冷凍セットをオンライン販売しています。

冷凍状態なら約30日間保存可能で、解凍後は冷蔵で2日以内に食べきる必要があります。(※冷凍品の賞味期限や解凍後の日持ちは、商品・店舗・季節便などで変わることがあります。購入時は必ず各商品ページ(または同梱表示)の案内を確認してください。)

鬼まんじゅうは日持ちがしない菓子でもあります。

保存料など入っていないため、届いたらなるべく早めに食べるのが一番美味しく楽しむコツです。

冷凍品の場合は小分けにして必要な分だけ解凍し、残りは再冷凍せず早めに消費しましょう

節分に鬼まんじゅう?知られざる現代の楽しみ方

鬼まんじゅうには、近年生まれた新しい楽しみ方があります。

それが、「節分に鬼まんじゅうを食べる」という習慣です。

この「節分に鬼まんじゅうを食べる」という楽しみ方は比較的新しく、2016年に岐阜県瑞浪市の和菓子店「美濃廣庵 満開堂」が、節分にあわせた「鬼除け鬼まんじゅうの日」を日本記念日協会へ登録した、と紹介されています。

なお節分は年によって日付が前後するため、「2月3日固定」ではなく「その年の節分の日」として捉えると分かりやすいです。

実は、節分の日は「鬼除け鬼まんじゅうの日」として、一般社団法人日本記念日協会のホームページで検索すると正式に登録されています。

岐阜県瑞浪市の「美濃廣庵 満開堂」が制定。同店で人気の和菓子「鬼まんじゅう」は岐阜県、愛知県を中心に、中部地方のソウルフードと呼ばれている。鬼の金棒のように表面がゴツゴツしているこの「鬼まんじゅう」を全国の人々に知ってもらうのが目的。日付は寒さがピークを迎える頃の節分の日の昼間に温かい蒸したての「鬼まんじゅう」を食べて、鬼が現れる夜までに厄除けをしてもらいたいとの思いから節分の日に。

参照:一般社団法人日本記念日協会 鬼除け鬼まんじゅうの日

節分といえば「鬼は外、福は内」と豆をまいて鬼を追い払う日。

その日に、あえて「鬼」の名前がつくお菓子を食べることで、「鬼を食べて鬼を退治する」というユニークな厄除けにしようという、遊び心あふれる発想です。

この取り組みは、鬼まんじゅうの「鬼」という名前が持つ、少し怖いかもしれないイメージを逆手にとった、非常に巧みな文化の再解釈と言えます。

これまで主にその見た目から名付けられたとされてきた「鬼」の名に、「厄除け」という積極的でポジティブな役割を与えました。

これにより、東海地方の郷土菓子だった鬼まんじゅうが、節分という全国的なイベントを通じて、より多くの人々に親しまれるきっかけが生まれたのです。

恵方巻のように、節分の新しい定番になる日も来るかもしれませんね。

まとめ

その少し強面な名前から、ごつごつとした素朴な姿、そして口に広がる優しい甘さまで、鬼まんじゅうは知れば知るほど奥深い魅力に満ちたお菓子です。

戦中戦後の食糧難の時代に人々の命を繋いだ歴史から、地域ごとに少しずつ姿を変える多様性、そして現代における新しい楽しみ方の創出まで。

鬼まんじゅうは単なる郷土菓子ではなく、地域の歴史と人々の暮らしを映し出す、生きた食文化そのものです。

鬼まんじゅうは名古屋生まれの簡素なおやつですが、その背景には戦時中の工夫や地域の食文化が詰まっています。

ぜひ一度、ご家庭で作ったり本場で買い求めたりして、その素朴なおいしさと歴史に触れてみてください。

サツマイモの甘さと健康の秘密

サツマイモに含まれている栄養素や甘くなる仕組みをご紹介します。

さつまいもの甘さの秘密|「熟成」「糊化」「糖化」とは

さつまいものポリフェノールの効果とは?

さつまいもの食物繊維|水溶性・不溶性のバランスと腸活効果

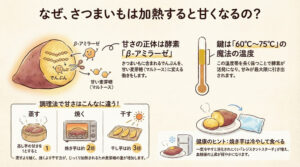

さつまいもの甘さの秘密「β-アミラーゼ」を分かりやすく解説します

「ヤラピン」とは|サツマイモ特有の成分を分かりやすく解説

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

「焼き芋ダイエットで太った…」は勘違いじゃない!本当の理由と痩せる食べ方

焼き芋のカロリーは?|「1本」や「100g」のカロリーの目安

焼き芋の日持ちはどれくらい?自家製・市販品の保存方法と長持ちのコツ

焼き芋のサイズの重さの基準とは?焼き芋の重さの疑問におこたえします!

焼き芋のビタミンCは壊れにくい?含有量と健康効果を徹底解説

焼き芋のコレステロールって、どれくらい?

冷凍焼き芋の基礎知識

焼き芋は冷凍するとまずい?冷凍した焼き芋の味が変わる仕組み

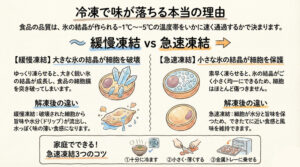

冷凍焼き芋の「急速凍結」と「緩慢凍結」の違い|ポイントは「氷の粒」だった!

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

焼き芋を「上手に冷凍する方法」をわかりやすくご説明します

冷凍焼き芋の解凍方法|失敗しない温め方とおいしく食べるコツ

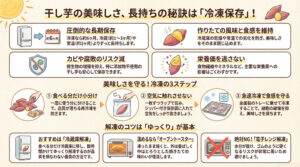

干し芋の冷凍保存|冷凍のメリットと解凍のコツを分かりやすくご説明します

さつまいもスイーツ