画像提供元 : 大分県

ふっくらとした湯気の中から現れる、さつまいもの優しい甘い香り。

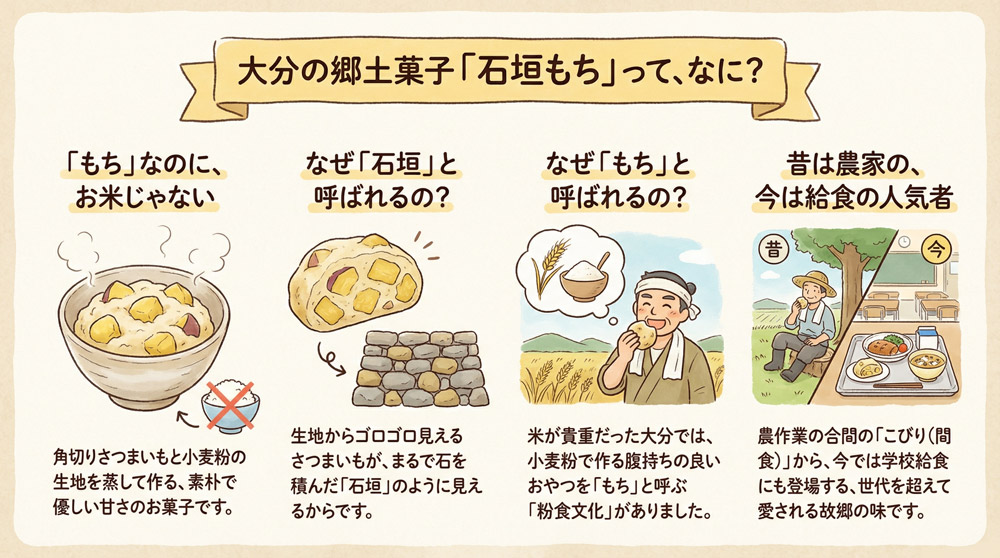

大分の豊かな自然を思わせる素朴な郷土菓子、「石垣もち」をご存知でしょうか。

かつては農作業に励む人々の体をいやし、今では子どもたちのおやつとしても親しまれる、どこか懐かしい味わいが魅力です。

「もち」という名前なのに餅米は使わない?

「石垣」という名前の由来は?

愛知県の「鬼まんじゅう」とは何が違うの?

そんな疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな「石垣もち」のすべてを徹底的に解説します。

石垣もちとはどんなものなのかから、大分のユニークな食文化に根差した歴史的背景、ご家庭で楽しめる本格レシピ、そしてよく似た郷土菓子との違いまで、分かりやすくご説明したいと思います。

「石垣もち」とは

まずは、「石垣もち」が一体どのようなお菓子なのか、その基本から見ていきましょう。

石垣もちの見た目と味わいの特徴

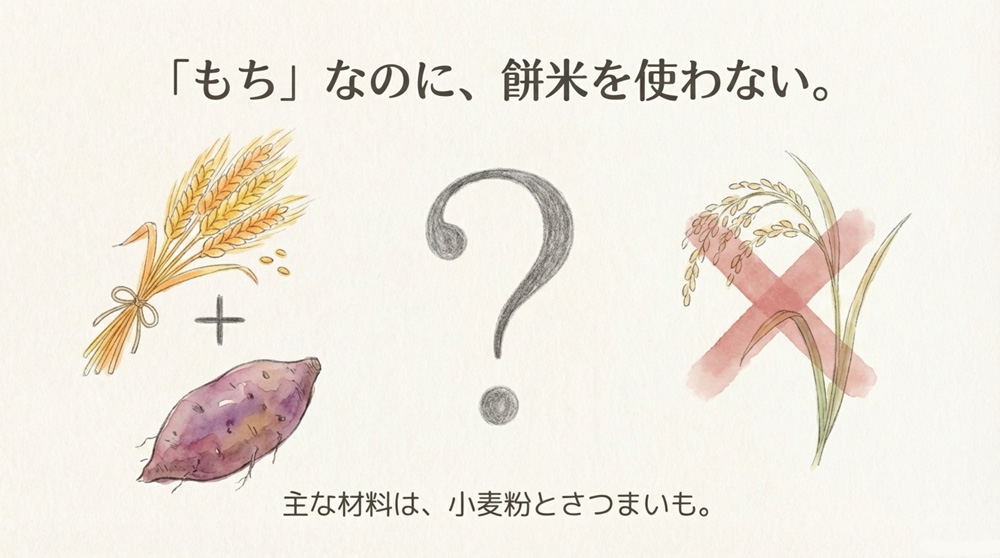

石垣もちとは、角切りにしたさつまいもを小麦粉の生地に混ぜ込み、蒸して作られる大分県の郷土菓子です。

最大の特徴は、その名前にも関わらず、もち米や餅粉を一切使用しない点にあります。

口に運ぶと、まず感じるのはさつまいも本来の自然で優しい甘みと、小麦粉がふんわりと香る素朴な風味。

食感は、もちもち、あるいはふっくらとした生地と、ごろっと入ったさつまいものほっくり感が絶妙なコントラストを生み出します。

特に蒸したてを「ふーふー」言いながら頬張る温かい味わいは格別で、多くの人々の心をとらえてきました。

その飾り気のない滋味深い味わいは、「素朴」という言葉がぴったりの、心温まる魅力にあふれています。

農家の「こびり」から給食の人気メニューへ

石垣もちは、もともと「こびり(小昼)」として親しまれていました。

「こびり」とは、農作業の合間に食べるおやつや間食を指す言葉で、厳しい労働の合間に手早くエネルギーを補給するための大切な食事でした。

手に入りやすいさつまいもと小麦粉で作れる石垣もちは、腹持ちも良く、まさにうってつけの存在だったのです。

時代は移り、石垣もちは農作業の合間の軽食という役割だけでなく、大分の食文化を伝える大切な一品として、新たな役割を担うようになりました。

現在では、県内の幼稚園や小学校の給食メニューとしても登場し、子どもたちが故郷の味に親しむ機会となっています。

かつて農家の人々の体を支えた素朴なおやつが、今では世代を超えて愛される郷土の味として、未来へと受け継がれているのです。

なぜ「もち」と呼ばれるのか?大分の食文化との深い関係

ここで多くの人が抱く疑問は、「なぜ餅米を使わないのに『もち』と呼ぶのか?」という点でしょう。

その答えは、大分県の独特な食文化の歴史に隠されています。

大分県はかつて、台地が多く水はけの悪い土地が広がっていたため、水を張る必要のある米作には不向きな地域が多くありました。

その一方で、小麦などの穀物栽培は古くから盛んに行われ、人々の食生活を支えてきました。

こうした背景から、大分県には小麦粉を使った料理、いわゆる「粉食文化」が深く根付いています。

小麦粉を練って作る麺「やせうま」や、野菜と共に煮込む「だんご汁」は、その代表格です。

米が貴重だったこの地域において、小麦粉で作られた、もちもちとして食べ応えのある蒸し菓子は、米どころにおける「餅」と同じような文化的役割を果たしていました。

つまり、「石垣もち」という名前は、材料の分類ではなく、その食感や間食としての位置づけから名付けられた、まさに大分の「粉食文化」を象徴する呼び名なのです。

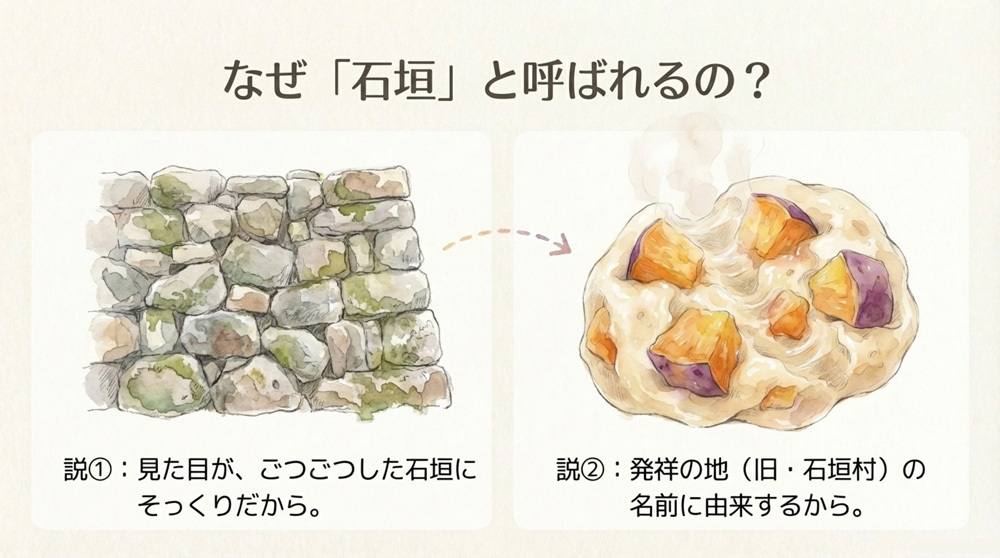

なぜ「石垣」?その名の由来と大分の食文化

次に、ユニークな「石垣」という名前の由来を探ってみましょう。

これにはいくつかの説があり、大分の風土との深いつながりが見えてきます。

名前の由来にまつわる二つの説

石垣もちの名前の由来として、主に二つの説が伝えられています。

見た目が石垣に似ている

一つ目は、見た目が石垣に似ているからという説です。

生地の中にゴロゴロと入った角切りのさつまいもが、まるで石を積み上げて作られた石垣のように見えることから、この名が付いたとされています。

これは最も広く知られている説で、その素朴な見た目を的確に表現しています。

発祥地の地名

二つ目は、発祥地の地名に由来するという説です。

石垣が多い地域や、かつて「石垣村」と呼ばれた場所(現在の別府市の一部)で盛んに作られていたことから、その名が付いたというものです。

さらに、この説を裏付けるように、867年頃の伽藍岳の噴火によって別府一帯が石だらけになり、その石で石垣が作られた歴史と結びつける話も残っています。

大分の食を支える「粉食文化」の象徴として

前述の通り、石垣もちは大分県の「粉食文化」から生まれた代表的な郷土料理です。

米作りが困難だった土地で、人々は知恵を絞り、小麦粉を様々に活用してきました。

石垣もちは、この粉食文化の文脈の中に位置づけることで、その本質がより深く理解できます。

単なるお菓子ではなく、地域の農業史や地理的条件、そして人々の暮らしの工夫が詰まった、まさに「大分のソウルフード」の一つなのです。

地域で異なる呼び名たち

大分県内では、「石垣もち」以外にも様々な呼び名で親しまれています。

例えば、「きりこみもち」や「こねこみもち」といった名前がその代表です。

これらの名前は、「芋を切り込んで(混ぜて)作る」「材料をこね込んで作る」といった、そのシンプルで手早い調理法をそのまま表しており、いかにこのお菓子が人々の生活に密着した、手軽な存在であったかを物語っています。

おうちで再現!基本の石垣もちレシピと美味しく作るコツ

どこか懐かしい石垣もちの味を、ご家庭で再現してみませんか?

ここでは、昔ながらのシンプルな材料で作る基本のレシピと、美味しく仕上げるためのコツをご紹介します。

基本の石垣もちレシピ(約3〜4個分)

材料

- さつまいも: 150g

- 薄力粉: 150g

- 砂糖: 大さじ2(約20g〜30g)

- 塩: 少々(小さじ1/6程度)

- 水: 60ml程度(生地の様子を見ながら調整)

作り方

- さつまいもの下準備をするさつまいもは皮をむき、1cm〜1.5cm角に切ります。切ったさつまいもはボウルに入れ、たっぷりの水に10分ほどさらしてアクを抜きます。アク抜きが終わったら、ザルにあげてしっかりと水気を切っておきましょう。

- 材料を混ぜ合わせるボウルに水気を切ったさつまいも、薄力粉、砂糖、塩を入れ、水を加える前に粉類をさつまいも全体にまぶすように混ぜ合わせます。

- 生地をこねてまとめる水を少しずつ加えながら、全体を混ぜ合わせ、ひとまとまりになるまでこねます。さつまいもから出る水分もあるため、水の入れすぎに注意してください。

- 成形する生地を3〜4等分にし、それぞれ手で丸めて形を整えます。

- 蒸す蒸気の上がった蒸し器にクッキングシートを敷き、成形した生地を並べます。蓋をして、中火〜強火で15分から20分ほど蒸します。さつまいもに竹串を刺してみて、スッと通れば完成です。

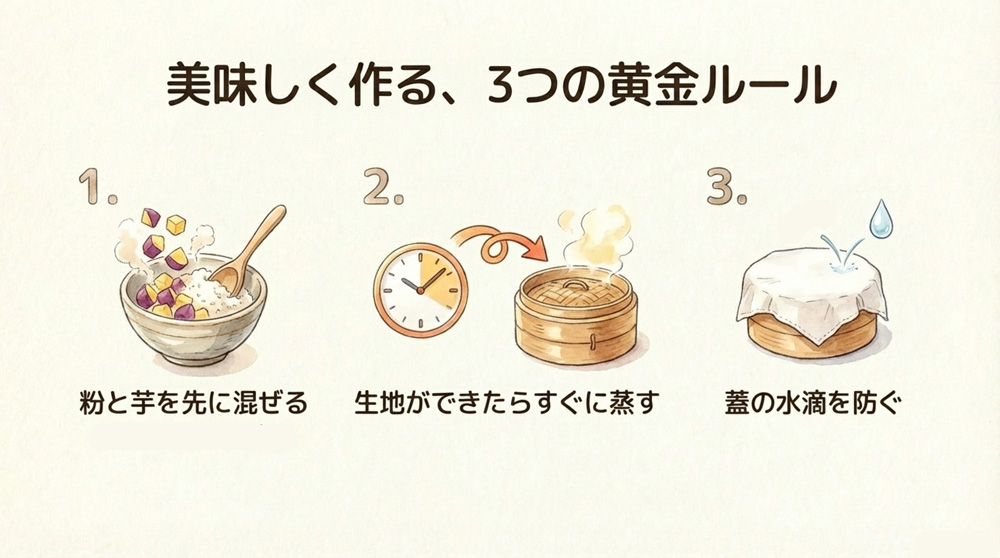

美味しく作るための3つの黄金ルール

シンプルな料理だからこそ、ちょっとしたコツで仕上がりが大きく変わります。

- 黄金ルール1:粉と芋を先に混ぜる最も重要なポイントです。生地を作る際、必ず水を入れる前に、小麦粉とさつまいもを先に混ぜ合わせてください。先に小麦粉と水で生地を作ってしまうと、後からさつまいもを加えても均一に混ざりにくくなります。

- 黄金ルール2:生地ができたらすぐに蒸す生地を混ぜ合わせた後、時間を置くとさつまいもから水分が出てきて生地が水っぽくなってしまいます。成形したら、なるべく早く蒸し器に入れましょう。

- 黄金ルール3:蓋からの水滴を防ぐ蒸している最中に、蓋についた水滴が石垣もちの上に落ちると、表面がべちゃっとしてしまいます。これを防ぐため、蒸し器の蓋を布巾や手ぬぐいで包んでからかぶせるのがおすすめです。

蒸し器がなくても大丈夫!

ご家庭に蒸し器がない場合でも、深めのフライパンで代用できます。

フライパンに2cmほどの高さまで水を入れ、耐熱性の小皿などを置いてその上にクッキングシートを敷いた石垣もちを乗せます。

蓋をして火にかけ、蒸気が上がったら弱火で15分〜20分蒸せば、同じように美味しく作ることができます。

アレンジ無限大!現代風石垣もちの楽しみ方

伝統的なレシピも魅力的ですが、時代と共に石垣もちも進化しています。

ここでは、食感や風味をアレンジして楽しむ現代風のバリエーションをご紹介します。

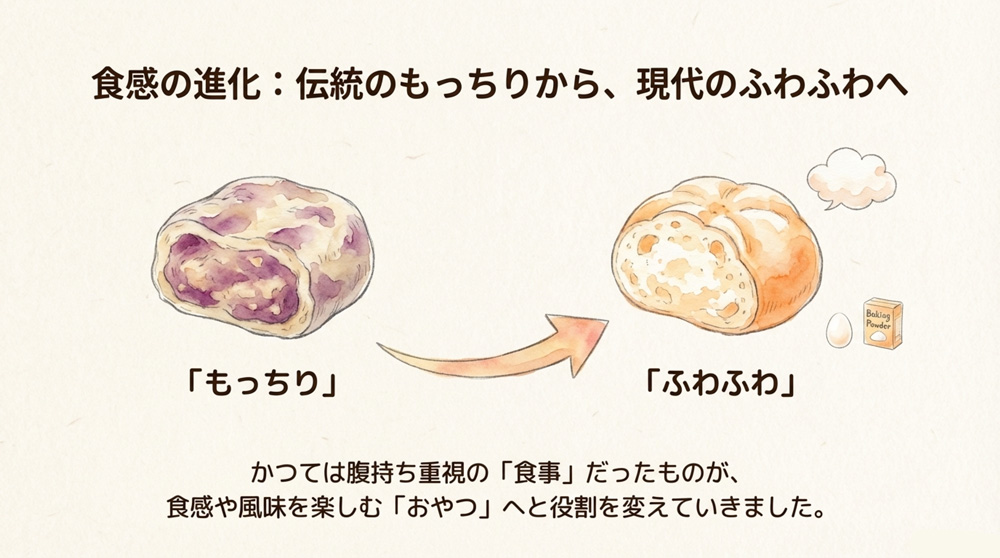

「もっちり」から「ふわふわ」へ

昔ながらの石垣もちは、ずっしり、もっちりとした噛みごたえのある食感が特徴でした。

しかし最近では、蒸しパンのように軽やかで「ふわふわ」とした食感のものも人気を集めています。

このふんわり感を生み出す秘密は、ベーキングパウダーや重曹といった膨張剤です。

これらを生地に加えることで、蒸した際に生地が膨らみ、軽い口当たりになります。さらに、

卵や牛乳を加えるレシピもあり、これらは生地にリッチなコクと、よりしっとりとした柔らかさを与えてくれます。

一方で、大分県北部など一部の地域では、ベーキングパウダーの代わりに片栗粉を使い、あえてあまり膨らませずに、独特の歯ごたえのある食感に仕上げる伝統も残っています。

このレシピの変遷は、石垣もちの立ち位置の変化を映し出しています。

かつては農作業の合間に空腹を満たすための、安価で手に入る材料で作る「機能的な食事」でした。

それが、食生活が豊かになるにつれて、砂糖やベーキングパウダー、卵といった材料が加わり、純粋なエネルギー源から、食感や風味を楽しむ「おやつ」へとその役割を変えていったのです。

学校給食への採用は、その新たな地位を象徴する出来事と言えるでしょう。

アイデア広がる風味のバリエーション

石垣もちの魅力は、そのアレンジのしやすさにもあります。

さつまいもの代わりに、角切りにしたかぼちゃやにんじん、スイートコーンなどを使っても、季節感あふれる美味しい一品になります。

また、甘いおやつとしてだけでなく、少し変わった軽食としても楽しめます。

例えば、大分県中津市で紹介されている「チーズ石垣もち」は、生地にプロセスチーズを加えて蒸し上げたもので、塩気とコクが加わり、カルシウムも補給できるアイデアレシピです。

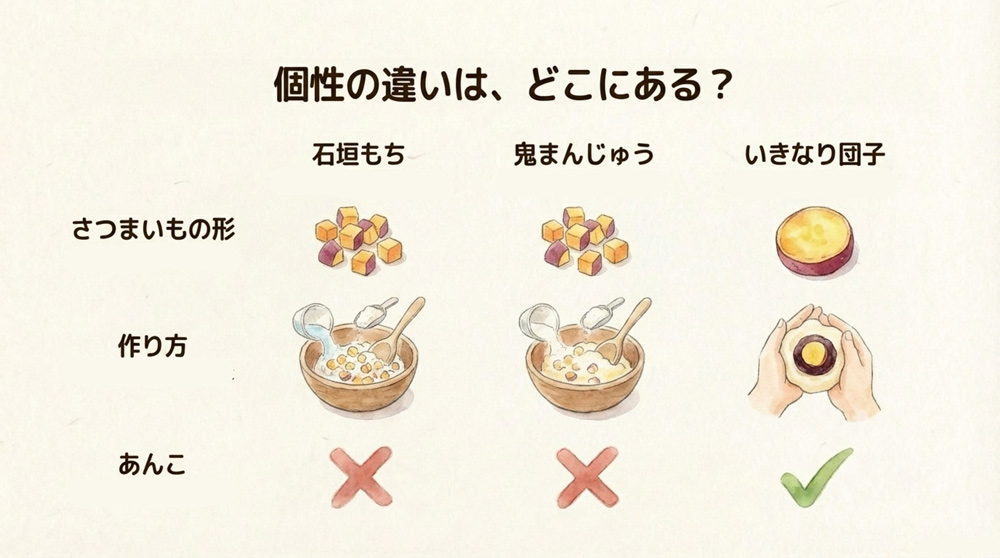

似ているお菓子を徹底比較!鬼まんじゅう・いきなり団子との違い

さつまいもと小麦粉を使った素朴な蒸し菓子は、日本各地に存在します。

中でも、大分の「石垣もち」は、愛知県の「鬼まんじゅう」や熊本県の「いきなり団子」とよく似ていると言われます。

ここでは、それぞれの特徴を比較し、その違いを明らかにしていきましょう。

三者三様の魅力を持つ郷土菓子

愛知県の「鬼まんじゅう」

名古屋めしの一つとしても知られる愛知の郷土菓子です。

石垣もちと同様に、角切りのさつまいもを小麦粉ベースの生地に混ぜ込んで蒸したもので、基本的にあんこは入りません。

ゴツゴツとした見た目が鬼の持つ金棒に似ていることから、その名が付きました。

食糧難の時代に米の代用品として広まった歴史も持ち、ういろうにも似た「むっちり」とした重厚感のある食感が最大の特徴です。

(※鬼まんじゅうに関しましては『鬼まんじゅうとは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

熊本県の「いきなり団子」

熊本を代表する銘菓です。

最大の違いはその構造にあります。

輪切りにしたさつまいもの上に小豆あん(あんこ)を乗せ、それを薄く伸ばした生地で丸ごと包んで蒸し上げます。

名前の「いきなり」は熊本弁で「簡単・手早く」を意味し、急な来客にもすぐ作ってもてなせる手軽さから名付けられたと言われています。

もちもちの生地と、ほくほくのさつまいも、そしてあんこの甘さが三位一体となった味わいが魅力です。

(※いきなり団子に関しましては『いきなり団子とは』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。)

「石垣もち」「鬼まんじゅう」「いきなり団子」比較表

これら三つの郷土菓子の違いを、以下の表にまとめました。

| 特徴 | 石垣もち | 鬼まんじゅう | いきなり団子 |

| 主な地域 | 大分県 | 愛知県 | 熊本県 |

| さつまいもの形 | 角切り | 角切り | 輪切り |

| 作り方 | 生地と混ぜ込む | 生地と混ぜ込む | 生地で包む |

| あんこ | 基本的に入らない | 基本的に入らない | 入る |

| 主な食感 | もっちり、又はふわふわ | むっちり | もちもち、ほくほく |

| 名前の由来 | 見た目が石垣のよう | 見た目が鬼の金棒のよう | 「いきなり」作れる |

この三つの菓子は、単に似ているだけではありません。

これらは、米が主食ではなかった地域で、手に入りやすい炭水化物(さつまいも)と穀物の粉(小麦粉)を組み合わせて生まれた「主食代わりの蒸し菓子」という、日本の食文化における一つの類型と見ることができます。

それぞれの地域が、同じような農業的背景を持ちながら、さつまいもの切り方やあんこの有無、生地の配合といった点で独自の工夫を凝らし、個性豊かな郷土の味を育んできたのです。

まとめ

大分の郷土菓子「石垣もち」は、単なる素朴なおやつではありません。

それは、米作に不向きな土地で生まれた「粉食文化」の知恵の結晶であり、農作業に励む人々を支えたエネルギーの源であり、そして今なお故郷の味として世代を超えて愛され続ける、地域の歴史そのものを味わう一品です。

そのゴツゴツとした見た目の奥には、さつまいもの優しい甘さと、人々の暮らしの温もりが詰まっています。

この記事を読んで石垣もちに興味を持たれた方は、ぜひご家庭でレシピに挑戦してみてください。

あるいは、大分を訪れる機会があれば、地元の直売所を覗いてみてはいかがでしょうか。

一口食べれば、きっとその素朴で滋味深い味わいが、あなたの心にも温かい記憶を刻んでくれるはずです。

サツマイモの甘さと健康の秘密

サツマイモに含まれている栄養素や甘くなる仕組みをご紹介します。

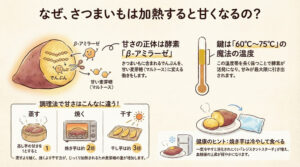

さつまいもの甘さの秘密|「熟成」「糊化」「糖化」とは

さつまいものポリフェノールの効果とは?

さつまいもの食物繊維|水溶性・不溶性のバランスと腸活効果

さつまいもの甘さの秘密「β-アミラーゼ」を分かりやすく解説します

「ヤラピン」とは|サツマイモ特有の成分を分かりやすく解説

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

「焼き芋ダイエットで太った…」は勘違いじゃない!本当の理由と痩せる食べ方

焼き芋のカロリーは?|「1本」や「100g」のカロリーの目安

焼き芋の日持ちはどれくらい?自家製・市販品の保存方法と長持ちのコツ

焼き芋のサイズの重さの基準とは?焼き芋の重さの疑問におこたえします!

焼き芋のビタミンCは壊れにくい?含有量と健康効果を徹底解説

焼き芋のコレステロールって、どれくらい?

冷凍焼き芋の基礎知識

焼き芋は冷凍するとまずい?冷凍した焼き芋の味が変わる仕組み

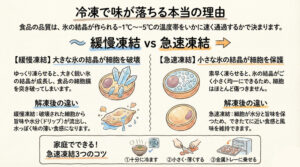

冷凍焼き芋の「急速凍結」と「緩慢凍結」の違い|ポイントは「氷の粒」だった!

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

焼き芋を「上手に冷凍する方法」をわかりやすくご説明します

冷凍焼き芋の解凍方法|失敗しない温め方とおいしく食べるコツ

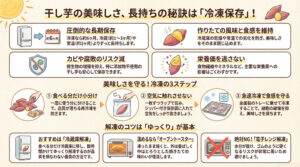

干し芋の冷凍保存|冷凍のメリットと解凍のコツを分かりやすくご説明します

さつまいもスイーツ