はじめに

「いきなり団子」という、一度聞いたら忘れられないユニークな名前のお菓子をご存知でしょうか。

熊本県で古くから愛され、今や全国にファンを持つこの郷土菓子は、単なる和菓子という言葉では語り尽くせない魅力にあふれています。

それは、熊本の豊かな大地が育んださつまいもと、人々の温かい暮らしが生んだ「ソウルフード」とも呼べる存在です。

ほくほくと甘いさつまいも、上品な甘さのあんこ、そしてそれらを優しく包み込む、ほんのり塩気が効いたもちもちの生地。

この三位一体が織りなす素朴で完璧なハーモニーは、多くの人々を虜にしてきました。

この記事では、『いきなり団子』の基本情報(定義・由来・食べ方)を、公的情報や公式発信を参照しながら分かりやすく整理します。

「いきなり団子」とは

まずは、いきなり団子がどのようなお菓子なのか、その定義と歴史から見ていきましょう。

この素朴な菓子の背景には、熊本の風土と人々の暮らしの知恵が詰まっています。

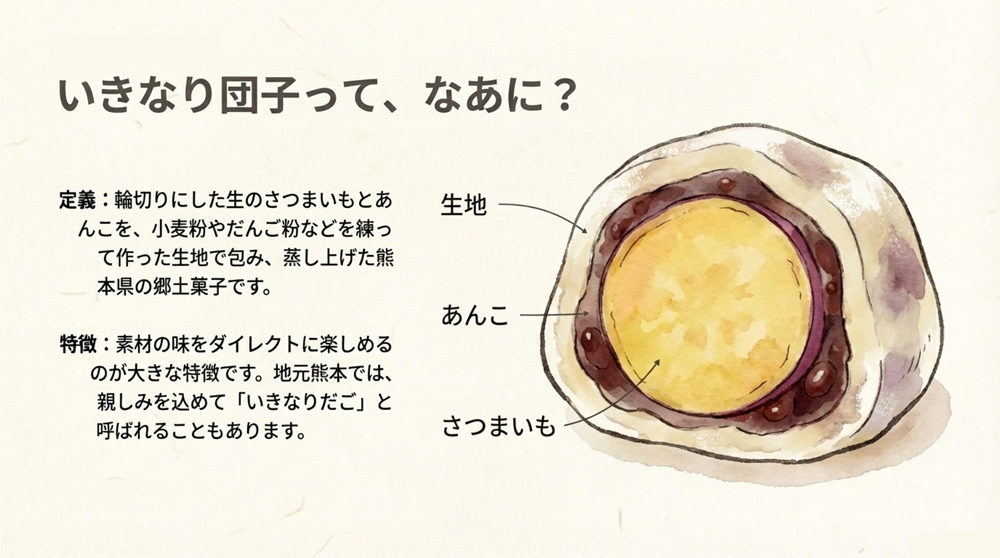

ずばり、「いきなり団子」とは?

いきなり団子とは、輪切りにした生のさつまいもとあんこを、小麦粉やだんご粉などを練って作った生地で包み、蒸し上げた熊本県の郷土菓子です。

その構成は至ってシンプルですが、素材の味をダイレクトに楽しめるのが大きな特徴です。

地元熊本では、親しみを込めて「いきなりだご」と呼ばれることもあります。

農家の知恵から生まれた、おやつの歴史

いきなり団子のルーツは、農作業の合間に手早く作って食べられていた「おやつ」にあります。

熊本県は、阿蘇の火山灰土壌の影響でさつまいも(地元では「からいも」と呼ばれる)の栽培が盛んな地域です。

特に大津町は、町の公式情報でも「からいも(甘藷)は県内一の生産量」と紹介されており、さつまいも文化が色濃い地域です。(参考:大津町公式ホームページ『からいも』)

この団子の歴史には、時代の変化を映す興味深い変遷があります。

いきなり団子は、もともと家庭で作られていたおやつで、具材や甘さは時代や家庭で幅があったとされます。 (参考:農林水産省ホームページ『いきなり団子 熊本県』)

伝承的には、戦後の食糧難の時期には餡を入れない「いきなりだご」が振る舞われたという説明もあり、その後、現在のような餡入りが一般的になっていったと紹介されることがあります。

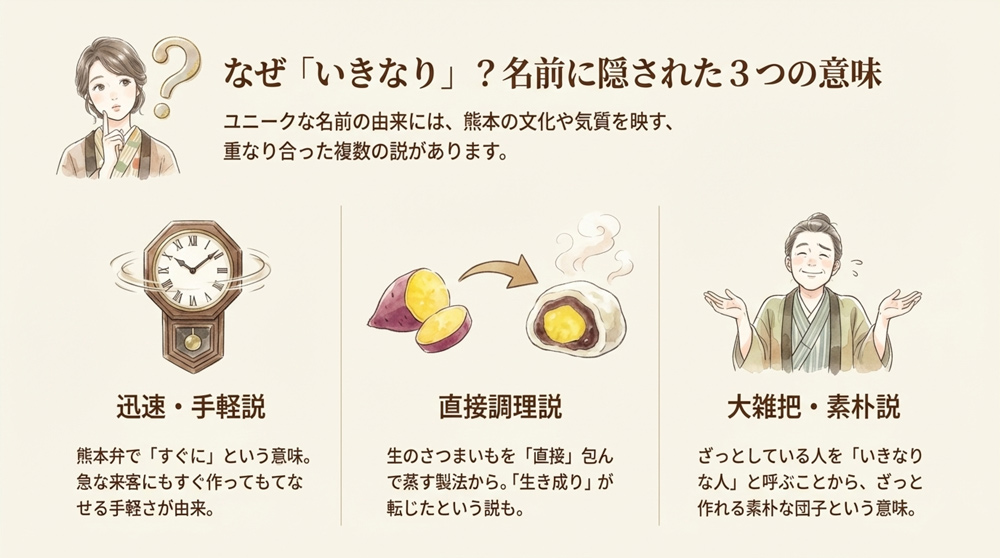

「いきなり」に隠された複数の意味とは?

いきなり団子の最も興味深い点の一つが、その名前の由来です。

熊本の方言で『いきなり』は『簡単・手軽』『直接』などの意味があるとされ、急な来客にも手早く作れることが由来という説があります。

実は、この「いきなり」という言葉には、単一の意味ではなく、複数の説が重なり合って存在します。(参考:熊本市観光ガイドホームページ『いきなり団子のお店紹介』)

これらの説は互いに矛盾するものではなく、むしろ、このお菓子が持つ「手軽さ」「素朴さ」「実直さ」といった多面的な魅力を総合的に表現していると解釈できます。

主な説を以下の表にまとめました。

| 説 | 意味 | 解説 |

| ① 迅速・手軽説 | 「簡単、手早く、すぐに」 | 熊本弁で「いきなり」は「すぐに」という意味。急な来客があってもすぐ作ってもてなせる手軽さに由来する最も一般的な説です。 |

| ② 直接調理説 | 「生き成り(いきなり)」 | 生のさつまいもを下茹でなどせず、生地で「直接」包んで蒸す製法から。「生き成り」が転じたという説もあります。 |

| ③ 大雑把・素朴説 | 「ざっとしている」 | 熊本の一部地域で片付けが苦手な人を「いきなりな人」と呼ぶことから、ざっと作れる素朴な団子、という意味合いを持つ異説です。 |

このように、「いきなり」という一つの言葉には、もてなしの心、合理的な調理法、そして飾らない人柄といった、熊本の文化や気質までが凝縮されているのです。

美味しさの秘密は素材にあり!いきなり団子の解体新書

いきなり団子の魅力は、そのシンプルさゆえに、素材一つひとつの質が味を大きく左右する点にあります。

ここでは、主役の「さつまいも」、名脇役の「あんこ」、そして全体をまとめる「生地」という3つの要素に分解し、その美味しさの秘密に迫ります。

主役は「からいも」!さつまいもの品種と食感の世界

いきなり団子の味の核となるのは、間違いなくさつまいもです。

サツマイモは1600年頃に中国から琉球(沖縄)を経て日本へ広がったとされ、その来歴から「中国から来た芋=からいも」と呼ばれることもあります。(参考:農林水産省ホームページ『サツマイモはどこからきたの?』)

熊本ではその名残で「唐芋(からいも)」と呼ばれ、深く親しまれています。

かつては農家の手軽なおやつでしたが、現代ではいきなり団子の専門店がその品質を競い合う中で、使用するさつまいもの品種に強いこだわりを見せるようになりました。

特に、芋農家が自ら経営する店舗も登場し、農業の専門知識をブランドの核に据える動きも見られます。

この背景には、従来のホクホク系だけでなく、甘みが強く食感が滑らかな「ねっとり系」と呼ばれる品種が多様化した日本のさつまいも農業の進化があります。

代表的な品種とその特徴を見てみましょう。

- 高系14号: 昔ながらのホクホクとした食感が特徴で、さつまいもらしい素朴な味わいを楽しめます。

- 紅はるか: 非常に甘みが強く、しっとりとした食感で近年人気の品種で、スイーツとしての完成度を高めています。

- シルクスイート: その名の通り、絹のような滑らかな舌触りが特徴で、上品な口当たりを生み出します。

他にも金時芋や紅まさりなど、各店が理想の味を求めて様々な品種を厳選しています。

名脇役「あんこ」の奥深い甘み

さつまいもと並んで重要なのが、あんこです。

定番のつぶあんやこしあんだけでなく、白いんげん豆を使った白あん、紫芋を使った紫芋あんなど、その種類によって団子の印象はがらりと変わります。

店によっては、北海道産小豆を使うなど原料にこだわる例もあり、芋の甘さを引き立てるために餡の甘さや量を調整していると紹介されています。(参考:熊本県公式観光サイト もっと、もーっと!くまもっと。『熊本の愛され郷土菓子「いきなり団子」がおいしい店3選』)

いきなり団子におけるあんこの役割は、ただ甘さを加えるだけではありません。

主役であるさつまいもの甘みをいかに引き立てるかが鍵となります。

そのため、多くの店ではあえてあんこの甘さを控えめにしたり、さつまいもの厚みや甘さに合わせて量を微調整したりといった職人技が光ります。

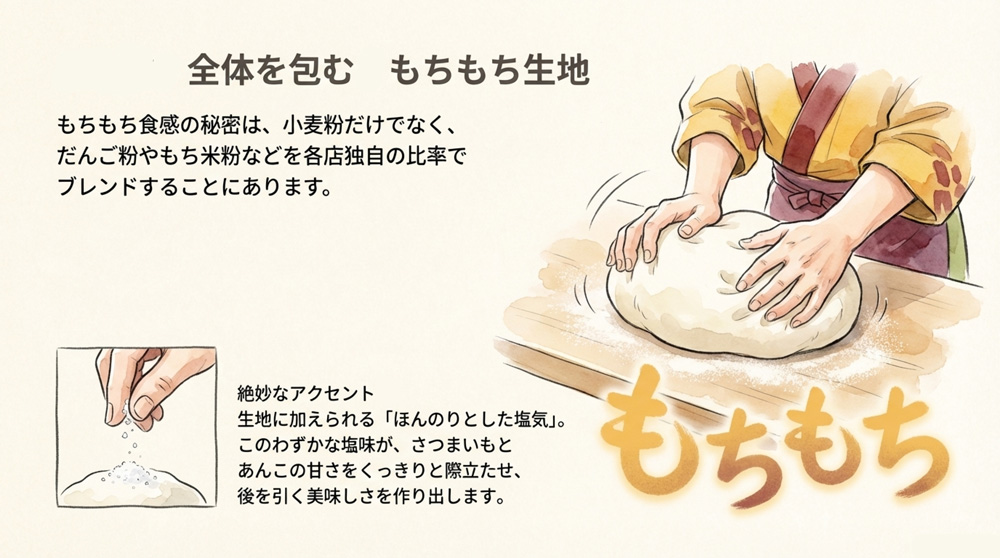

すべてを包み込む「生地」のもちもち食感

さつまいもとあんこを優しく包み込む生地も、いきなり団子の味わいを決定づける重要な要素です。

この生地は単なる「皮」ではなく、全体の食感と風味のバランスを整える役割を担っています。

そのもちもちとした食感の秘密は、材料の配合にあります。

小麦粉だけでなく、だんご粉やもち米粉などを各店独自の比率でブレンドすることで、蒸したての美味しさはもちろん、冷めても硬くなりにくい生地を生み出しているのです。

また、生地に加えられる「ほんのりとした塩気」も絶妙なアクセント。

このわずかな塩味が、さつまいもとあんこの甘さをくっきりと際立たせ、後を引く美味しさを作り出しています。

さらに、「華まる堂」のように熊本の名水を使って生地を練り上げるなど、見えない部分にも各店のこだわりが詰まっています。

いきなり団子の多彩なバリエーション

農家の素朴なおやつとして生まれたいきなり団子は、時代とともにその姿を変え、今や驚くほど多彩なバリエーションを持つスイーツへと進化を遂げました。

この進化は、伝統的な郷土菓子が現代の多様な嗜好に応え、新しい顧客層を獲得していく過程を示しています。

かつてはさつまいもと生地だけだったものが、あんこが加わり、さらに現代ではクリームチーズやりんごのコンポートといった洋菓子の要素を取り入れたり、クロワッサン生地で焼いたり、夏向けに冷やして食べるスタイルが開発されたりと、その創造性はとどまるところを知りません。

これは、いきなり団子が単なる懐かしい「おやつ」から、 洗練された「デザート」へとその位置づけを変えつつあることを物語っています。

ここでは、その進化の様子がわかる代表的なバリエーションを種類別に紹介します。

| バリエーションの種類 | 具体例 | 特徴 |

| 生地のアレンジ | よもぎ、黒糖、紫芋、きなこ、さくら | 風味や彩りが豊かになり、和の趣が深まります。 |

| 具材の追加 | 栗(いもくり団子)、くるみ、クリームチーズ、りんごのコンポート | 食感のアクセントや洋風の味わいが加わり、贅沢な一品に変わります。 |

| 調理法の革新 | 揚げいきなり、焼きなり団子(クロワッサン生地)、冷やしいきなり団子 | 蒸す以外の調理法で、サクサク感やひんやり感など新しい食感を楽しめます。 |

| あんこの多様化 | 白あん、紫芋あん、さくら餡、黒豆むらさき | 小豆あん以外の選択肢で、異なる風味や上品な味わいを実現します。 |

お家で楽しむ!いきなり団子の美味しい食べ方と保存方法

お土産や通販で手に入れたいきなり団子を、ご家庭で最大限に美味しく味わうための方法をご紹介します。

少しの工夫で、まるで出来立てのような味わいを再現できます。

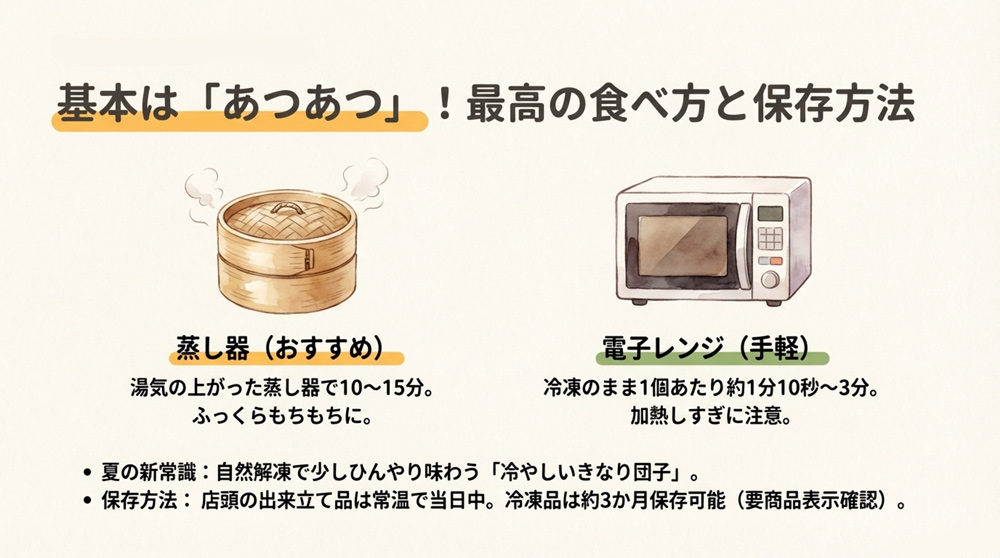

基本は「あつあつ」!最高の食べ方

いきなり団子の真骨頂は、何といっても蒸したての「あつあつ」を頬張る瞬間にあります。

立ち上る湯気とともに広がるさつまいもの甘い香りと、とろけるようなあんこ、そしてもちもちの生地が一体となった食感は格別です。

もし現地で食べる機会があれば、ぜひ出来立てを味わってみてください。

冷凍・冷蔵からの復活術!温め方のコツ

通販などで購入するいきなり団子の多くは冷凍品です。

ご家庭で温める際は、以下の方法がおすすめです。

- 蒸し器の場合(最もおすすめ)冷凍のいきなり団子を、沸騰して湯気が十分に上がった蒸し器に入れます。約10分から15分ほど蒸すと、生地がふっくらもちもちになり、さつまいももホクホクとした出来立てに近い状態が蘇ります。

- 電子レンジの場合(手軽で便利)解凍の必要はなく、冷凍のまま温められる手軽さが魅力です。ただし、加熱しすぎると生地が硬くなることがあるため、様子を見ながら調整するのがコツです。時間は機種や個数によって異なりますが、目安は以下の通りです。

- 冷凍の場合: 1個あたり約1分10秒~3分。

- 冷蔵の場合: 1個あたり約30秒~1分。

夏の新常識?「冷やしいきなり団子」の楽しみ方

温かいおやつのイメージが強いいきなり団子ですが、近年では夏場でも楽しめる「冷やしいきなり団子」が登場しています。

これは冷凍状態から自然解凍し、少しひんやりとしたシャーベットのような感覚で味わう新しいスタイルです。

暑い季節のデザートとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

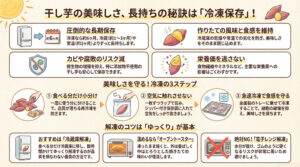

賞味期限と正しい保存方法

日持ちは、どこで買うか(店頭/冷凍通販)で大きく変わります。

店頭の出来立て品は『常温=製造日当日』としている案内もあるため、購入当日中に食べる前提で考えるのが安心です。

一方、お取り寄せは出来立てを急速冷凍して届ける形式が多く、冷凍で約3か月・解凍後は当日中などの目安が示されています(商品ごとに表示を確認してください)。

例として、長寿庵では冷蔵10日・冷凍3か月、夏場の常温は1日程度と案内しています。

熊本の味を我が家で!初心者向け簡単レシピ

いきなり団子は、材料さえ揃えればご家庭でも意外と簡単に作ることができます。

手作りの出来立ての味は格別です。

ここでは、初心者の方でも挑戦しやすい基本的なレシピをご紹介します。

材料(作りやすい分量:4~6個分)

- 生地

- 薄力粉: 70g

- だんご粉(または白玉粉、上新粉): 30g

- 砂糖: 少々

- 塩: 少々

- 水: 約60cc

- 具材

- さつまいも: 中1/2本(厚さ1~1.5cmの輪切り4~6枚)

- つぶあん(またはこしあん): 120g

作り方の手順

- 生地作り: ボウルに薄力粉、だんご粉、砂糖、塩を入れ、水を少しずつ加えながら手でこねます。「耳たぶくらいの固さ」になったら、ひとまとめにしてラップをかけ、30分ほど寝かせます。

- 具材の準備: さつまいもは厚さ1~1.5cmの輪切りにし、変色を防ぎアクを抜くために5~10分ほど水にさらします。あんこは作る個数分に分けて丸めておきます。

- 包む: 寝かせた生地を等分し、打ち粉(分量外)をしながら手のひらで丸く伸ばします。中央にあんこ、その上に水気をよく拭き取ったさつまいもを乗せ、生地を伸ばしながらきれいに包み込みます。

- 蒸す: 蒸気の十分に上がった蒸し器に、クッキングシートを敷いて団子を並べます。強火で15分~25分ほど、さつまいもが柔らかくなるまで蒸したら完成です。竹串などを刺して、すっと通れば蒸しあがりの合図です。

5-3. 達人からのアドバイス!美味しく作るコツ

- 水っぽくなるのを防ぐ: さつまいもを水にさらした後は、キッチンペーパーなどで水気をしっかりと拭き取ることが重要です。昔ながらの知恵として、輪切りにしたさつまいもを数時間干して表面を乾燥させる方法もあったそうです。

- 生地がべたつかないように: 生地を伸ばしたり包んだりする際には、手に打ち粉(薄力粉やだんご粉)をつけると作業しやすくなります。

- 乾燥を防ぐ: 蒸しあがった団子は、乾燥すると生地が硬くなってしまいます。粗熱が取れたら、一つずつラップで包んで保湿しましょう。

時短アイデア!餃子の皮で簡単アレンジ

「生地から作るのは少し大変…」という方には、餃子の皮(大判)を使ったアレンジがおすすめです。

薄切りにして電子レンジで加熱したさつまいもとあんこ、クリームチーズなどを餃子の皮で包み、フライパンで両面をこんがり焼くだけで、蒸し器がなくても手軽に「焼きいきなり団子」風の一品が楽しめます。

熊本の名店と購入ガイド

いきなり団子の魅力を知ったら、次は実際に食べてみたくなりますよね。

この章では、熊本を訪れた際に立ち寄りたい名店から、全国どこからでも楽しめるお取り寄せ情報まで、購入のための完全ガイドをお届けします。

熊本の愛され名店めぐり

熊本には数多くのいきなり団子の名店があり、それぞれに個性とこだわりがあります。

その市場は、昔ながらの「おばあちゃんの味」を守り続ける伝統派と、新しい素材や製法で革新を続けるイノベーション派が共存し、多様な選択肢を提供しています。

伝統を重んじる「いきなりやわたなべ」や、母の味を大切にしながら新商品も開発する「からいもやさん」は、懐かしさと安心感を求める人に。

一方で、りんご入りの団子で若者の心を掴む「むさし本舗」や、独創的な構造で味の均一化を図った「肥後屋」は、新しい驚きを求める人にぴったりです。

ここでは、あなたの好みに合ったお店が見つかるよう、代表的な名店を比較表にまとめました。

| 店舗名 | さつまいもの特徴 | あんこの特徴 | 生地の特徴 | 看板商品・特徴 |

| 長寿庵 | 大津産「高系14号」などホクホク系 | 上品な甘さのこしあん | ほんのり塩気のあるもちもち生地 | バランスの取れた王道の味。黒糖や紫芋味も人気。 |

| くま純 | 時期に応じ「紅はるか」「シルクスイート」を使用 | 甘さ控えめの粒あん | 極力薄く作られている | 別添えの「藻塩」で味変。いもくり団子も人気。 |

| 肥後屋 | 九州産の厳選さつまいも | 甘さが偏らないよう工夫されたあん | やや厚めでほんのり塩味 | 芋・あん・芋の「三層構造」が最大の特徴。 |

| 芋屋長兵衛 | 自社農場で育てたさつまいも。厚さ2cm | 芋に合うよう選定した北海道産小豆。量は少なめ | 冷めてももちもちの特製ミックス粉使用 | 芋農家ならではの、芋が主役の団子。5種の味も。 |

| むさし本舗 | 阿蘇西原村産「紅はるか」 | 芋の甘さに合わせ量を調整するつぶあん | 薄めで柔らかくもちもち | りんごコンポート入りの「きなこいきなり」が話題。 |

熊本県外での入手方法

「熊本まで行くのは難しいけれど、ぜひ食べてみたい!」という方のために、県外での購入方法をご紹介します。

- 東京: 銀座にある熊本県のアンテナショップ「銀座熊本館」では、いきなり団子をはじめとする熊本の名産品が多数取り揃えられています。

- 大阪: 熊本県の常設アンテナショップはありませんが(2025年9月時点)、百貨店などで開催される九州物産展では、「くま純」などの人気店が出店することがありますので、催事情報をチェックしてみるのがおすすめです。(参考:熊本県公式ホームページ『熊本よかもんShop閉鎖のお知らせ』)

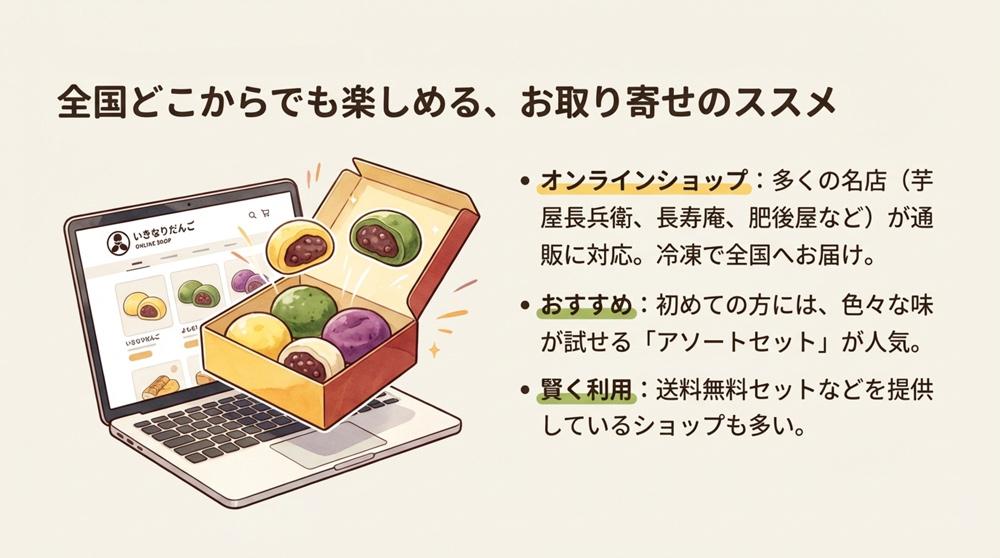

お取り寄せ!人気通販サイト

現在では、多くの名店がオンラインショップを展開しており、全国どこからでも手軽にいきなり団子をお取り寄せできます。

「芋屋長兵衛」や「長寿庵」、「肥後屋」などは特に通販に力を入れています。

通販では、定番のプレーン味だけでなく、よもぎ、紫芋、黒糖、さくらといった複数の味が楽しめるアソートセットが人気です。

初めての方は、色々な味を試せるセットから始めてみるのが良いでしょう。また、「10,000円以上で送料無料」や、お得な「送料無料セット」を提供しているショップも多いので、上手に利用してお得に熊本の味を楽しみましょう。

いきなり団子の豆知識と広がる世界

最後に、いきなり団子に関するちょっとした豆知識や、他の和菓子との比較など、知っているとさらに楽しめる情報をお届けします。

アニメや漫画にも登場!ポップカルチャーの中のいきなり団子

いきなり団子は、熊本を代表する文化的アイコンとして、様々なポップカルチャー作品にも登場しています。

- 『ケロロ軍曹』: 最も有名な例が、漫画家・吉崎観音氏の作品『ケロロ軍曹』です。主人公であるケロロ軍曹の大好物として描かれたことで、いきなり団子の知名度を高めました。

- その他の作品: この他にも、小説『つばき、時跳び』や漫画『リアル』、『劇場版 弱虫ペダル』など、数々の作品で熊本を象徴するアイテムとして登場しています。

似ているようで違う?日本のさつまいも菓子たち

さつまいもを使ったお菓子は全国に存在します。

いきなり団子と似たお菓子を比較することで、その独自性がより際立ちます。

| 菓子名 | 地域 | 主な材料 | いきなり団子との違い |

| いきなり団子 | 熊本県 | さつまいも、あんこ、小麦粉/だんご粉生地 | (基準) |

| 鬼まんじゅう | 東海地方 | さつまいも(角切り)、小麦粉生地 | あんこが入らず、さつまいもが角切りである点が大きな違いです。 |

| いも恋 | 埼玉県川越市 | さつまいも、あんこ、山芋/もち粉生地 | 生地に山芋ともち粉が使われており、よりしっとり、もっちりした食感です。 |

| いきなり饅頭 | 福岡県筑後地方 | さつまいも、あんこ、小麦粉生地 | ほぼ同じものですが、地域によって呼び名が異なります。 |

まとめ

農作業の合間に生まれた素朴なおやつが、時代の変化とともにあんこをまとい、多様なバリエーションを生み出しながら、全国で愛される郷土菓子へと進化してきた「いきなり団子」。

その道のりは、まさに熊本の食文化の豊かさを物語っています。

その魅力の根源は、どれだけ姿を変えても決して色褪せることのない、「さつまいもの自然な甘み」と「手作りの温かさ」にあるのでしょう。

もし熊本を訪れる機会があれば、ぜひ現地で湯気の立つ熱々のいきなり団子を味わってみてください。

そして、遠方にお住まいの方は、お取り寄せでその素朴な美味しさに触れてみてください。

この記事が、いきなり団子に興味をもたれるきっかけとなれば幸いです。

サツマイモの甘さと健康の秘密

サツマイモに含まれている栄養素や甘くなる仕組みをご紹介します。

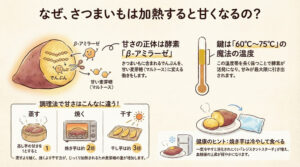

さつまいもの甘さの秘密|「熟成」「糊化」「糖化」とは

さつまいものポリフェノールの効果とは?

さつまいもの食物繊維|水溶性・不溶性のバランスと腸活効果

さつまいもの甘さの秘密「β-アミラーゼ」を分かりやすく解説します

「ヤラピン」とは|サツマイモ特有の成分を分かりやすく解説

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

「焼き芋ダイエットで太った…」は勘違いじゃない!本当の理由と痩せる食べ方

焼き芋のカロリーは?|「1本」や「100g」のカロリーの目安

焼き芋の日持ちはどれくらい?自家製・市販品の保存方法と長持ちのコツ

焼き芋のサイズの重さの基準とは?焼き芋の重さの疑問におこたえします!

焼き芋のビタミンCは壊れにくい?含有量と健康効果を徹底解説

焼き芋のコレステロールって、どれくらい?

冷凍焼き芋の基礎知識

焼き芋は冷凍するとまずい?冷凍した焼き芋の味が変わる仕組み

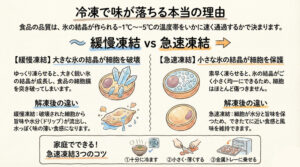

冷凍焼き芋の「急速凍結」と「緩慢凍結」の違い|ポイントは「氷の粒」だった!

焼き芋の「レジスタントスターチ」とは?

焼き芋を「上手に冷凍する方法」をわかりやすくご説明します

冷凍焼き芋の解凍方法|失敗しない温め方とおいしく食べるコツ

干し芋の冷凍保存|冷凍のメリットと解凍のコツを分かりやすくご説明します

さつまいもスイーツ